당직 부담 커진 교수들…‘밤 새워 환자 보면 손해’ 분위기

개원 준비 ‘대학병원’서부터…“교수 이탈 가속화 될 것”

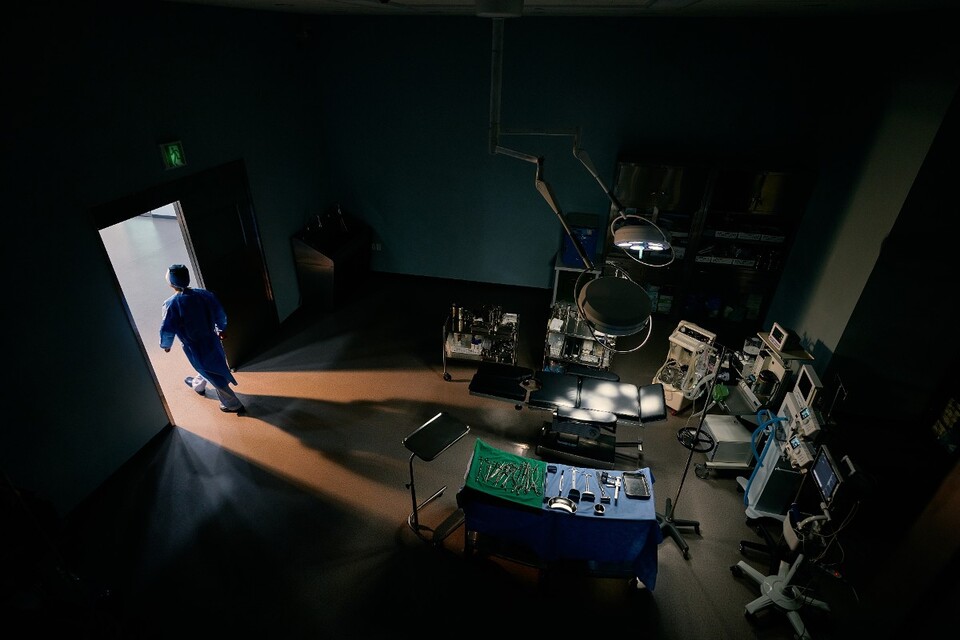

대학병원 교수들의 사직이 잇따르고 있다. 최근 서울아산병원 마취통증의학과 교수 5명은 동시 사직 후 ‘프리랜서’로 활동하고 있으며, 부산의 A대학병원은 내분비내과 교수가 전원 사직하면서 한 때 진료 차질이 빚어지기도 했다. 가까스로 1명을 채용한 A대학병원은 현재 내분비내과 진료를 겨우 이어가고 있는 실정이다.

수도권 인력 쏠림에 더해 최근 개원가로 이탈이 늘면서 지방으로 갈수록 교수 구인난은 심각하다. 창원경상국립대병원은 응급의학과 교수를 구하지 못해 7명을 모두 촉탁의로 채웠다. 교수직 인력 채용이 점점 어려워지면서 지방의 한 대학병원 기획조정실장은 “교수들 모시러 다니기 바쁘다”며 한숨을 쉬기도 했다.

대학병원 교수들의 이탈 원인은 사회적 분위기 변화도 큰 몫을 차지하고 있다. 밤을 새워 환자를 보고 진료를 해야 하고 학생 교육과 연구도 열심이지만 과거 의과대학 교수가 되거나 필수의료 분야에서 일하면 따라오던 사회적인 존경과 경제적인 보상이 사라졌다.

최근에는 의사 구인난으로 천정부지로 오른 촉탁의들의 월급도 교수들의 박탈감을 키우고 있다. 밤을 새워 환자를 지키던 교수들 사이에 이제는 “밤을 새워 환자를 보면 손해”라는 분위기가 점점 커지면서 대학병원을 떠나 개원을 택하는 이들이 늘고 있다는 것이다.

대학병원 교수 이탈 ‘전공의법’으로 가속화?

전공의법 시행 이후 대학병원 교수들의 ‘개원 이탈 현상'이 두드러진다는 주장도 있다. 인력난이 수년째 지속되고 있는 진료과들은 교수 당직이 늘면서 업무 부담도 커졌기 때문이다. 이에 소아청소년과나 내과, 정형외과, 마취통증의학과, 안과 등 개원이 쉬운 진료과 중심으로 교수들의 개원 이탈이 발생하고 있다는 것.

B대학병원 영상의학과 C교수는 “전공의 특별법 이후 전공의 근무시간을 지켜주기 위해 교수들이 당직을 서고 있다. 중환자들도 많고 의료사고 위험도 크다. 거기에 논문도 써야 하고 학생 교육도 해야 한다. 심지어 진료 압박도 크다”며 “굳이 대학병원에 남아 고생할 필요가 없다는 생각이 커지는 것 같다”고 말했다.

C교수는 “밖(개원가)으로 나가면 경증환자 보면서 돈도 많이 벌고 밤 새워 일하지 않아도 된다는 생각이 커지니 개원가로 다들 나가는 것”이라며 “최근에는 (구인난으로) 교수들 자리에 촉탁의를 채용하는데 고액 연봉의 촉탁의로 인한 박탈감도 상당하다. 이럴 바에 차라리 대학병원을 그만 두겠다는 게 요즘 교수들의 심정”이라고 했다.

D대학병원 마취통증의학과 E교수도 “갈수록 교수들에게 압박이 심해지고 있다. 학생 교육도 해라, 논문도 써라, 진료도 하라. 너무 많은 걸 요구하니 ‘더는 못 하겠다’며 (대학병원을) 나오는 것”이라며 “과거에는 그나마 힘들어도 대학교수라는 ‘가오’(폼을 속되게 이르는 말)라도 있었지만 요즘은 사라졌다. 할 맛이 안 난다”고 말했다.

E교수는 “대학병원 마취과는 너무 힘들다. 수술 전 과정에서 환자들의 생명을 담보하는 과가 마취과다. 수술 시 항시 대기해야 하고 당직 부담도 크다. 그렇다보니 마취과는 수도권이고 지방이고 할 것 없이 이탈이 심하다”고 했다.

대학병원서 개원준비하는 의사들

대학병원이 개원을 준비하는 곳으로 전락했다는 말도 나온다. 개원이 쉬운 진료 분야 중심으로 세부·분과를 선택하는 추세라는 것이다. 그렇다 보니 지방 대학병원의 경우 개원 하더라도 돈이 되지 않는 일부 진료과들은 후학 양성에도 어려움을 겪고 있는 실정이다.

C교수는 “우리병원 산부인과 산과 교수가 올해 59세다. 고위험 산모 보는 산과 전문의인데 후계자가 없다. 이 분이 은퇴하면 당장 고위험 산모를 볼 산과 의사가 없다”며 “산부인과 전공의가 2명 있지만 산과 안 하겠다고 한다. 고위험 산모 볼 자신이 없다며 수련을 마치면 대학병원에 남지 않을 거라고 한다”고도 했다.

F대학병원 소화기내과 G교수는 “소화기내과와 안과, 이비인후과 등 개업하기 좋은 진료과 교수들은 개원으로 다 빠진다. 심장내과가 전임의가 없는 게 아니지만 응급은 안 한다. 혈관조영술 하는 심혈관질환도 안 한다. 흉부외과도 혈관이나 심장은 안 보고 개업하기 쉬운 분야만 한다”고 했다.

G교수는 “지금이 시작이고 내년이나 내후년이 되면 더 큰일이 날 것 같다”며 “지금 버티는 사람들도 옆에서 나가니 더 이상 버티기 어려워진 상황”이라고도 했다.

대학병원은 교수 인력 공백을 촉탁의로 메우고 있지만 해결책은 될 수 없다는 게 현장의 목소리다. 진료기능 외 학생 교육과 연구에도 구멍이 나기 시작하면 대학병원 진료체계가 무너질 수 있다는 우려에서다. 수도권 대학병원보다 인력난이 심각한 지방 대학병원부터 무너지기 시작하면 필수·지역의료에도 구멍이 생길 수밖에 없다는 지적이다.

C교수는 “심장수술을 하는 흉부외과나 암을 보는 진료과에서 인력이 구멍이 나기 시작하면 정상 진료를 할 수 없다”며 “대학병원에 오는 환자들이 고령 환자들로 한 가지 질병만 갖고 오진 않는다. 하나라도 구멍이 생기면 정상진료를 할 수 없다. 이런 분위기라면 규모가 작은 대학병원부터 무너지기 시작할 것”이라고 말했다.

D교수는 “과별 가산수가를 줄 게 아니라 중증·응급상황에 대한 수가를 올려야 한다. 진료과에 가산수가를 주면 개원해서 돈을 더 벌려는 사람이 늘 수밖에 없다. 특정 응급시술행위를 수가로 늘리고 거기에 가산수가를 줘야 한다”며 “바닥부터 다시 검토해야 한다. 이러다가 대학병원이 무너질 판”이라고 했다.

관련기사

- '기피 of 기피' 예방의학자가 의대 증원이 정답 아니라는 이유

- [창간특집] ‘가오 상실의 시대’가 필수의료 붕괴 불렀다

- 정부, 의원 수가 차등 인상 서면의결 추진…“졸속처리” 반발

- 병원은 왜 의대생 증원을 바라나…'세대교체' 앞두고 고민

- “5억원 준대도 안 온다” 의료 인력난 무엇이 문제인가

- 병원계 ‘인력난’에 주저앉는다…政 “증원 의사, 모두 병원으로”

- 인구 10만명당 의사 수 최다 ’서울 466명‘…간호사는 '광주 681명'

- 소리 없이 쓰러지는 지방 의료…'의대 증원'이 해법이라지만

- 필수의료 붕괴 막으려면 “의료사고 국가 책임 강화해야”

- 일본은 소아의료 공백 위기 어떻게 넘겼나

- 전공의 지원자 30% ‘빅5병원’으로…인기과 vs 기피과 ‘양극화’ 뚜렷

- '안전 지대' 없다…충남發 소아응급 위기 수도권까지?

- 전공의 주 80시간 초과 제한법, 복지위 통과

- [의료계 10대뉴스⑧] 대학병원 떠나는 교수들 “밤샘 진료 손해”

- [기고] 오답을 정답이라 우기는 정부, 먼저 답해야 한다