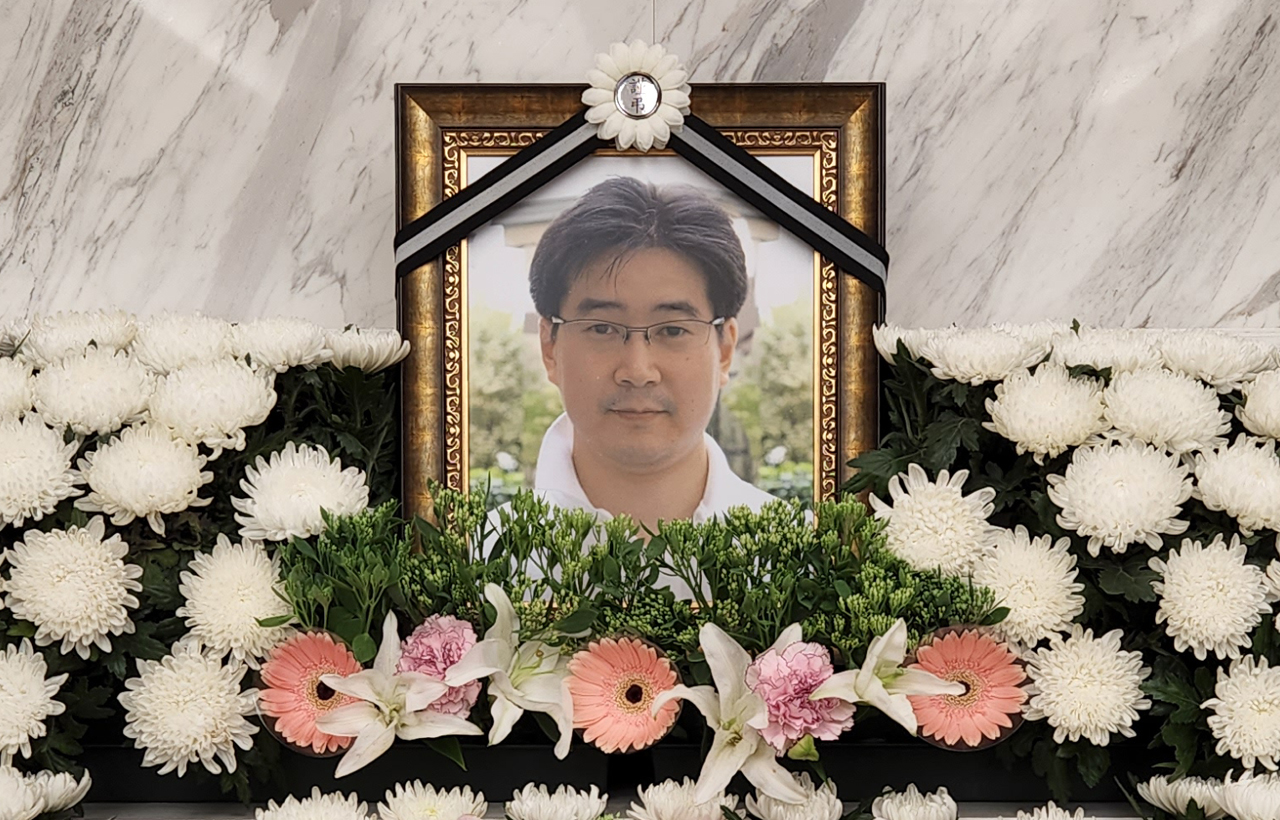

4년 전 뇌출혈로 쓰러졌던 송 교수, 영면

하루 3시간 자면서 중환자 진료…업무상 재해 인정

빈소 찾은 동료들 “환자가 1순위였던 의사”

그날도 평소와 다르지 않았다. 토요일이었지만 여느 때처럼 환자 곁을 지키느라 귀가가 늦어지는 것이라고 생각했다. 하지만 연락조차 되지 않자 “너무 피곤하다”고 했던 말이 떠올랐다. 그날도 몸이 좋지 않지만 예정돼 있던 컨퍼런스에서 호흡기내과 전문의들을 대상으로 강의까지 마친 상태였다. 서둘러 병원을 가보니 그는 연구실에 쓰러져 있었다. 뇌출혈이었다.

지난 2018년 6월 23일, 세브란스병원 호흡기내과 송주한 교수는 그렇게 쓰러져 응급수술을 받고 중환자실에 입원했다. 자신이 전담하던 중환자실이었다. 송 교수를 발견한 사람은 그의 부인이었다.

송 교수의 가족과 동료들은 그가 자리를 털고 일어나 다시 환자 곁으로, 진료실로 돌아오길 기다렸다. 이런 바람을 아는지 송 교수도 4년 넘게 버텨냈다. 하지만 지난 7월 27일, 쓰러진 지 4년 1개월 만에 결국 세상을 떠났다. 그의 나이 46세였다. 사립학교교직원연금공단은 지난 2019년 8월 송 교수가 뇌출혈로 쓰러진 원인이 과로에 있다며 직무상 재해를 인정했다.

세브란스병원 장례식장에 마련된 송 교수의 빈소에는 동료 의료진의 발길이 끊이지 않았다. 송 교수가 의료 현장을 떠난 지 4년이 넘었지만 동료들에게 그는 여전히 “늘 환자가 우선”이었던 의사로 남아 있었다.

지난 28일 빈소를 찾은 한 세브란스병원 간호사는 송 교수와 함께 일했었다며 “정말 열심히 환자들을 돌보셨다. 항상 병원에 있었고, 언제나 열정이 넘치는 분이었다”고 회상했다.

실제로 송 교수는 웬만해서는 환자 곁을 떠나지 않았다. 송 교수의 부인인 양승아 인천성모병원 혈액종양내과 교수는 “하루 3시간 이상 자는 날이 거의 없었다”고 했다. 송 교수와 연구실을 함께 썼던 세브란스병원 신장내과 박정탁 교수는 “내가 퇴근할 때도 송 교수는 병원에 있었고 새벽에 출근해서 보면 여전히 그곳에 있었다”고 말했다.

송 교수가 이처럼 병원을 떠나지 않았던 이유는 ‘환자’ 때문이었다. 박 교수가 “왜 집에 가지 않느냐”고 물으면 송 교수는 “집에 가 있는 밤 동안 환자 상태가 나빠지는 게 안타깝다”고 답했다고 한다. 우리나라 중환자 진료체계와 의료 현실이 그의 발목을 잡기도 했다.

중앙의대를 졸업한 송 교수는 지난 2014년 3월부터 세브란스병원 호흡기내과에서 근무해 왔다. 장기이식센터 폐이식팀 핵심 멤버이기도 했다. 그리고 지난 2018년 3월부터는 중환자실을 전담했다.

송 교수는 의료 현실의 한계를 극복하기 위해 노력했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 상황에서 여실히 드러났지만 우리나라 중환자진료 환경은 ‘여전히’ 열악하다. 중환자실이 개방형 다인실 구조인 이유도 전문 의료 인력 부족에 있다. 인력이 부족하다보니 기존 의료인의 업무 부담이 크다. 낮에는 교수들이 중환자를 진료하지만 야간이나 휴일에는 주로 전공의들이 맡기도 한다. 대한중환자의학회는 지난 2019년 5월 중환자실 전담전문의 근무환경을 조사해 발표하며 제도 개선을 촉구했지만 4년이 지난 지금도 변한 게 없다.

열악한 의료 환경을 의사 한명이 바꾸기는 힘들다. 그래도 송 교수는 “할 수 있는 일을 하겠다”며 환자 진료에 매진했다. 집에 가지 않고 병원에 머무는 날이 더 많았으며 식사도 거르면서 중환자를 봤다. 다른 과에서 의뢰하는 중환자도 마다하지 않고 진료했다.

송 교수 빈소에서 만난 세브란스병원 통합내과 안철민 교수는 “중환자가 생기면 항상 찾는 의사가 송 교수였다. 환자를 열심히 진료하고 전공의들도 열심히 가르치는 의사였다”며 “환자들은 물론이고, 많은 의사가 송 교수에게 신세를 많이 졌다”고 말했다.

송 교수는 세브란스병원 통합내과를 만드는 과정에도 참여했다. 안 교수는 “6~7년 전 통합내과를 새로 만들기 위해 동료 의사들에게 도와달라는 메일을 보냈다. 그때 유일하게 송 교수에게 답장이 왔다”며 “통합내과를 만드는 과정에 처음부터 함께 했고 많이 도와줬다”고 했다.

그는 “열정적이고 훌륭한 의사였던 송 교수가 이렇게 환자 곁을 떠나게 돼 너무 안타깝다”고 했다.

세브란스병원 노년내과 김광준 교수가 기억하는 ‘의사 송주한’은 “워라벨이 빵점”이라고 할 정도로 환자 진료에 모든 것을 쏟아부었다.

“환자 진료에 있어서는 양보나 타협이 없었다. 양보하거나 타협할 수밖에 없는 게 우리나라 의료현실인데 송 교수는 개인의 노력으로 극복하고자 했다. 송 교수에 대해 평하는 것 자체가 주제 넘는 것 같지만 의학적인 지식이나 환자를 대하는 태도도 훌륭했다. 의료체계가 따라주지 못했다.”

송 교수와 같은 연구실을 쓰며 동고동락했던 신장내과 박정탁 교수는 “존경하는 의사”라고 스스럼없이 말했다.

박 교수는 “우리나라 의사라면 현실적인 문제 때문에 환자가 뒤로 밀리는 경험을 해봤을 것이다. 하지만 송 교수는 항상 환자가 1순위였다. 너무 일찍 우리 곁을 떠났지만 그의 정신은 오랫동안 현장에 남아서 환자들에게 이로움으로 돌아갔으면 좋겠다”고 했다.

박 교수는 고인이 된 송 교수에게 “타협하지 않고 사랑을 실천하는 마음이 병원과 후배 의사들에게 유산으로 남도록 노력하겠다. 그리고 타협하지 않는 사람들이 힘들지 않도록 의료제도 개선을 위해서도 노력하겠다”고 말했다.

동료 의사이자 반려자인 양승아 교수는 “살면서 만나왔던 그 누구보다 훌륭하고 존경스러운 사람이 남편이었다. 그런 훌륭한 사람이 남편이었다는 사실이 자랑스럽다”고 했다. 그리고 송 교수를 향해 “짧은 시간이었지만 그동안 함께 했던 즐거운 시간을 소중히 간직하면서 잘 살아가겠다. 이제는 좋은 곳에 가서 편하게 쉬었으면 좋겠다”고 당부했다.